Mercredi 21 décembre

Après une nuit agitée, un groupe de jeunes étant venu s’enivrer sur le coup de minuit en mettant la musique à fond, histoire d’être sûr de réveiller les touristes campant à la Marina d’Evans Bay dont le parking était plein, nous sommes partis pour deux belles visites.

Devant l’impossibilité de visiter Hobbiton à Matamata, passage obligé de tout fan des trilogies des films du « Seigneur des anneaux » et du « Hobbit », car trois mois avant il n’y avait déjà plus d’entrées disponibles, nous nous sommes rabattus sur le Weta Workshop de Wellington.

Les weta sont de gros insectes indigènes de Nouvelle-Zélande et ils sont devenus l’emblème du Weta Workshop, une entreprise néo-zélandaise spécialisée dans les effets spéciaux pour le cinéma et la télévision mais aussi dans les sculptures d’objets de collection, les jeux numériques et les expériences immersives des visiteurs.

Sa renommée est devenue mondiale avec sa participation à la trilogie du Seigneur des Anneaux, réalisée par Peter Jackson, pour laquelle elle a produit des ensembles, costumes, armures, armes, créatures et maquettes de toute taille.

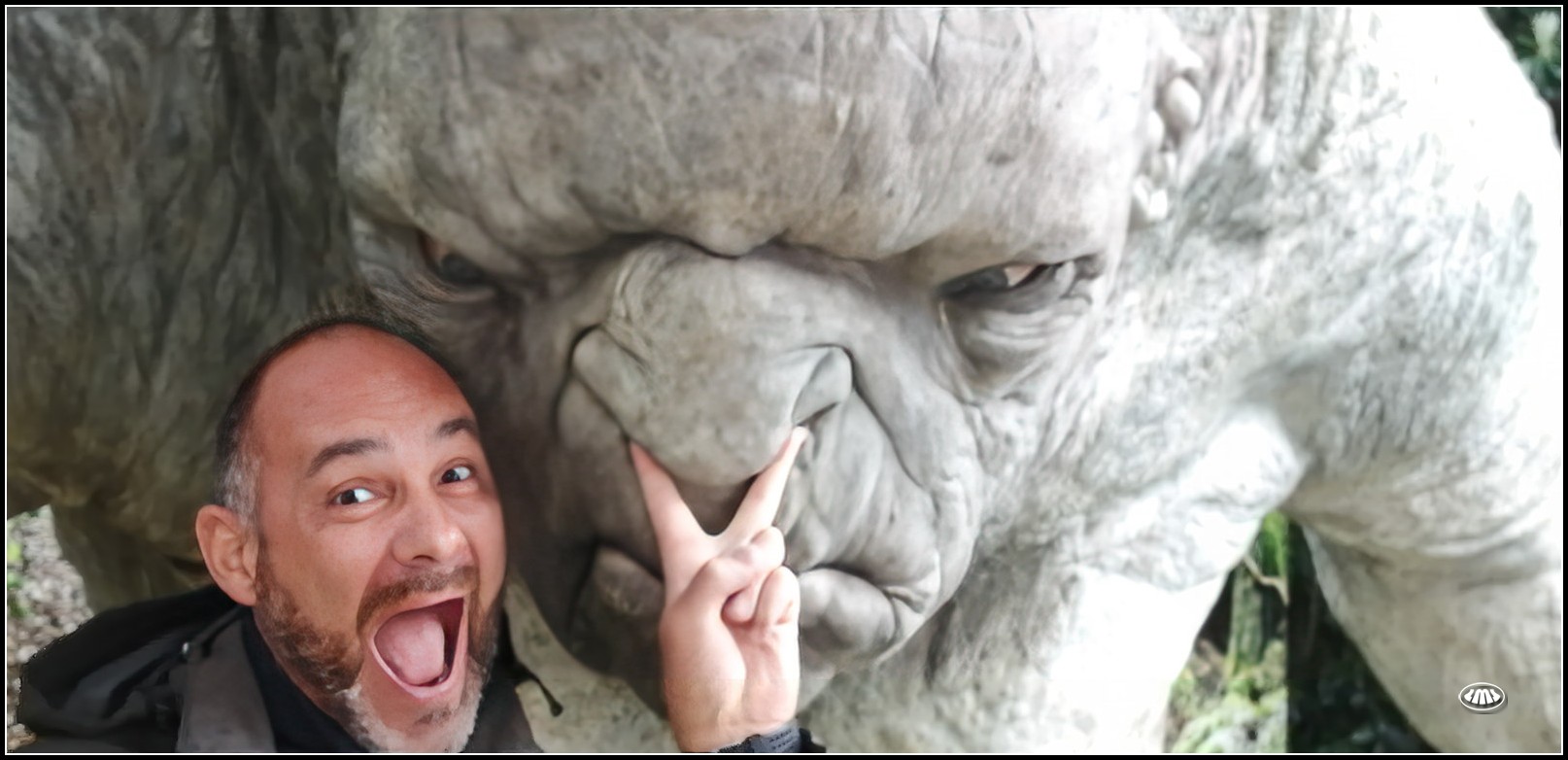

Après avoir échappé à une attaque en règle des deux trolls gardant l’entrée, la force n’étant pas de notre côté il a fallu être malin, nous avons pu rentrer et profiter de l’exposition d’armes, armures et maquettes de personnages en grandeur réelle créés sur place pour différentes productions cinématographiques.

Les photos sont la plupart du temps interdites pendant le tour durant lequel nous sommes passés dans différents ateliers pour voir les créations de sculpture, moulage et impression en 3D d’accessoires très réalistes pour les films : armes , boucliers, masques et également des maquettes de décors, notamment pour la série animée « Thunderbirds, les sentinelles de l’air » sortie en 2015 pour rajeunir la série britannique de 1965.

Une sculptrice nous a également fait une démonstration à partir de papier aluminium, de colle chaude et d’une cuillère, c’était impressionnant.

Difficile de résister à la boutique à la fin de la visite. Heureusement, l’anniversaire d’Alexis et Noël nous ont fourni une bonne justification pour nos emplettes.

L’après-midi, nous avons avons passé 3h30 au musée Te Papa Tongarewa, un moment que nous attendions et qui ne nous a pas déçu. Nous aurions pu y rester bien plus longtemps tant il y avait à découvrir.

Te Papa Tongarewa se traduit par « le lieu des trésors de cette terre » et c’est un endroit incontournable pour découvrir la culture maori.

La visite a commencée pour nous directement au 4ème étage, par l’histoire de la Nouvelle-Zélande.

Au tout début, il y eut l’arrivée de polynésiens de l’est (îles de la Société, îles Cook, îles australes de Polynésie française) qui s’installèrent sur l’île du Nord de l’archipel néo-zélandais au 13ème siècle.

Vers 1500, des maoris colonisèrent les îles Chatham et développèrent leur propre culture moriori.

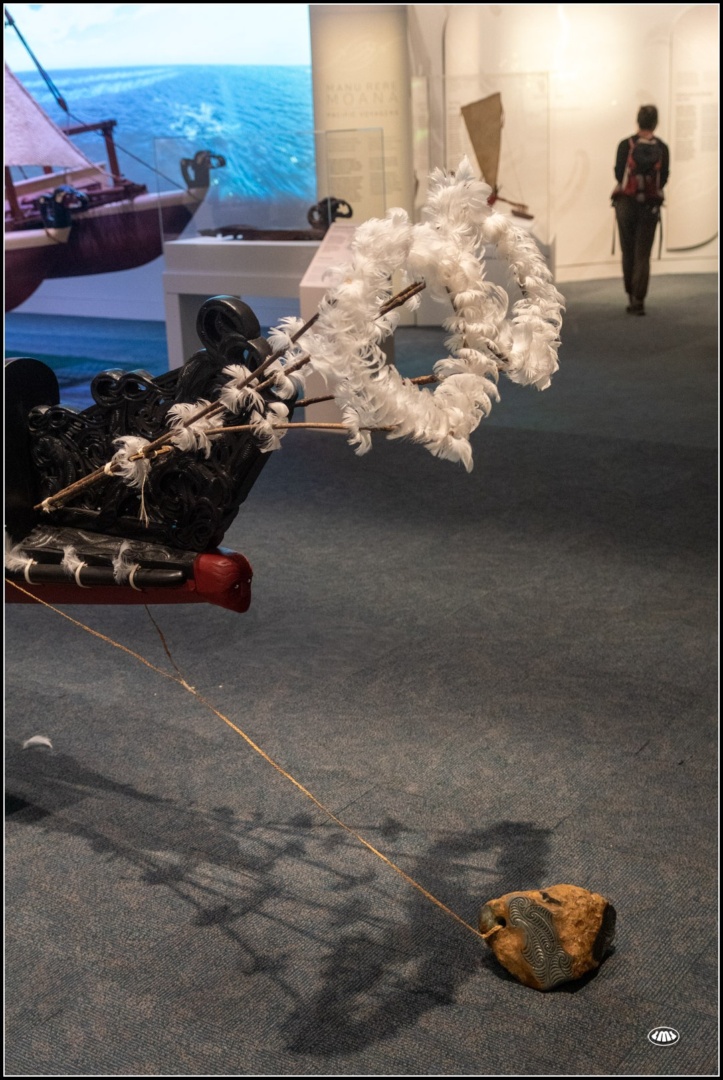

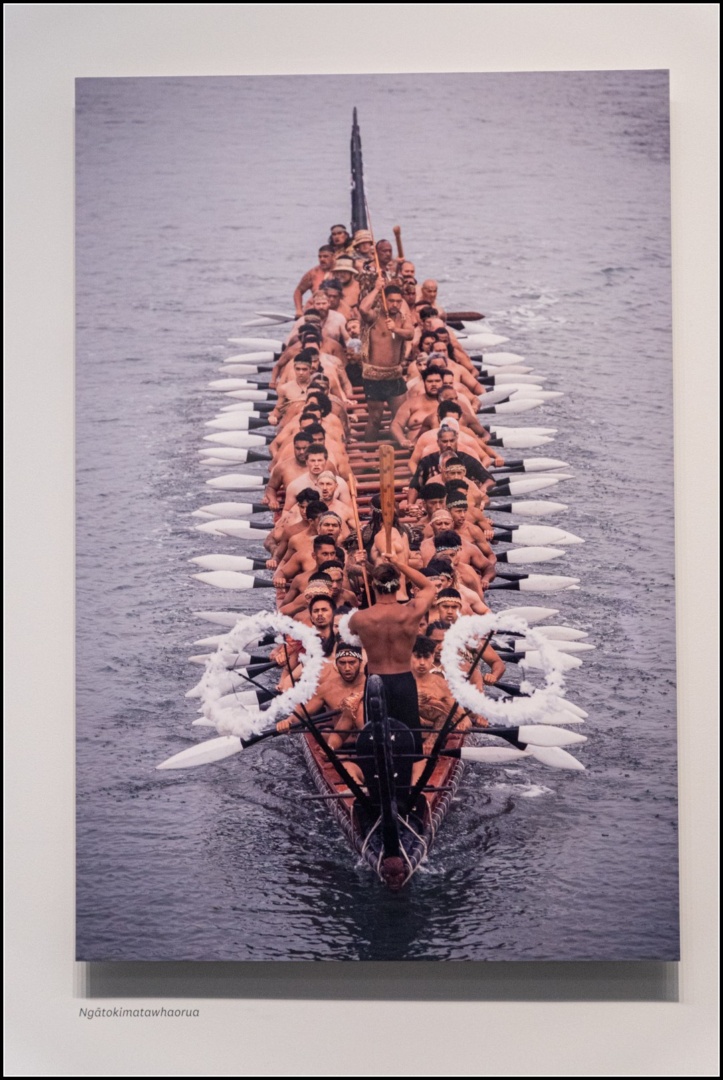

Ces polynésiens sont venus en naviguant sur des pirogues, les waka, avec l’aide supposée des vents subtropicaux, des oiseaux migrateurs et des baleines et ont établi la culture indigène maori.

Pierre d’ancrage de waka.

Les iwi (tribus) se divisent en hapū (clans) qui peuvent se disputer ou se combattre, mais coopèrent en cas d’hostilité de la part d’un autre iwi. Les hapū sont eux-mêmes divisés en whānau (parentèle), concept culturel aujourd’hui encore très respecté des Māoris et à la base de la structure de leur société.

En 1839, la France envisage de coloniser les îles maoris, le village d’Akaroa, près de Christchurch en étant la seule trace restante. Le gouvernement britannique envoie aussitôt en mission William Hobson, qui parvient rapidement à conclure un traité avec les chefs maoris. Ceux-ci reconnaissent la souveraineté britannique. C’est l’acte fondateur de la colonie de Nouvelle-Zélande.

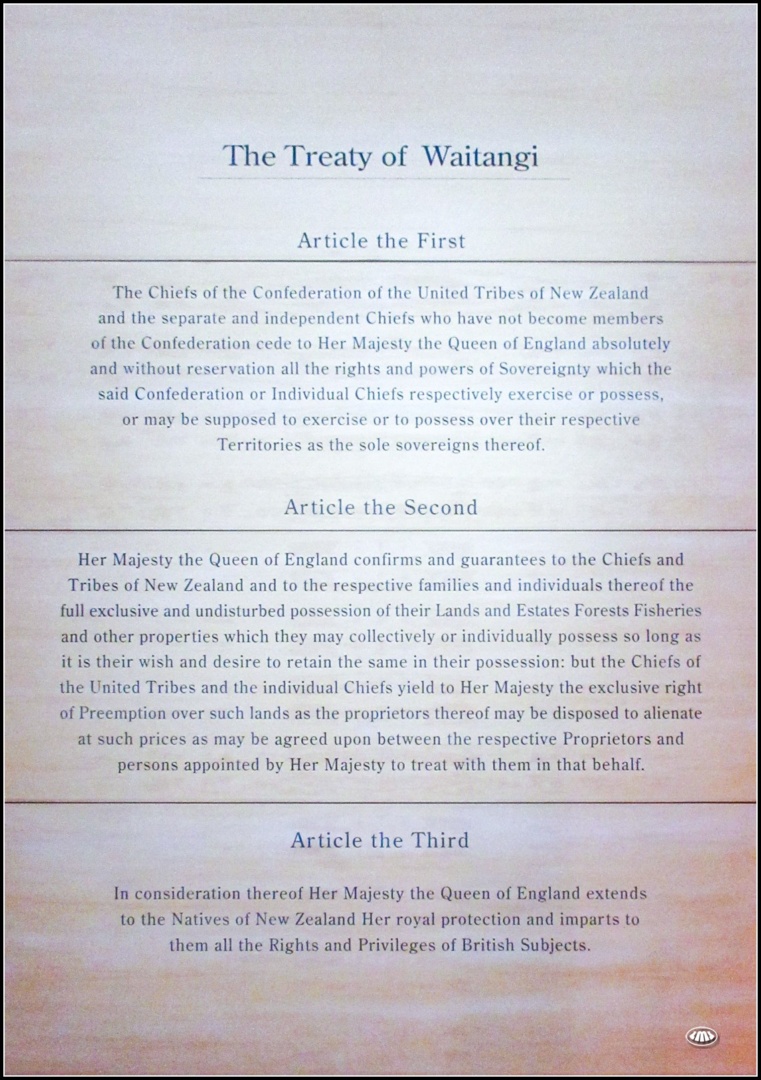

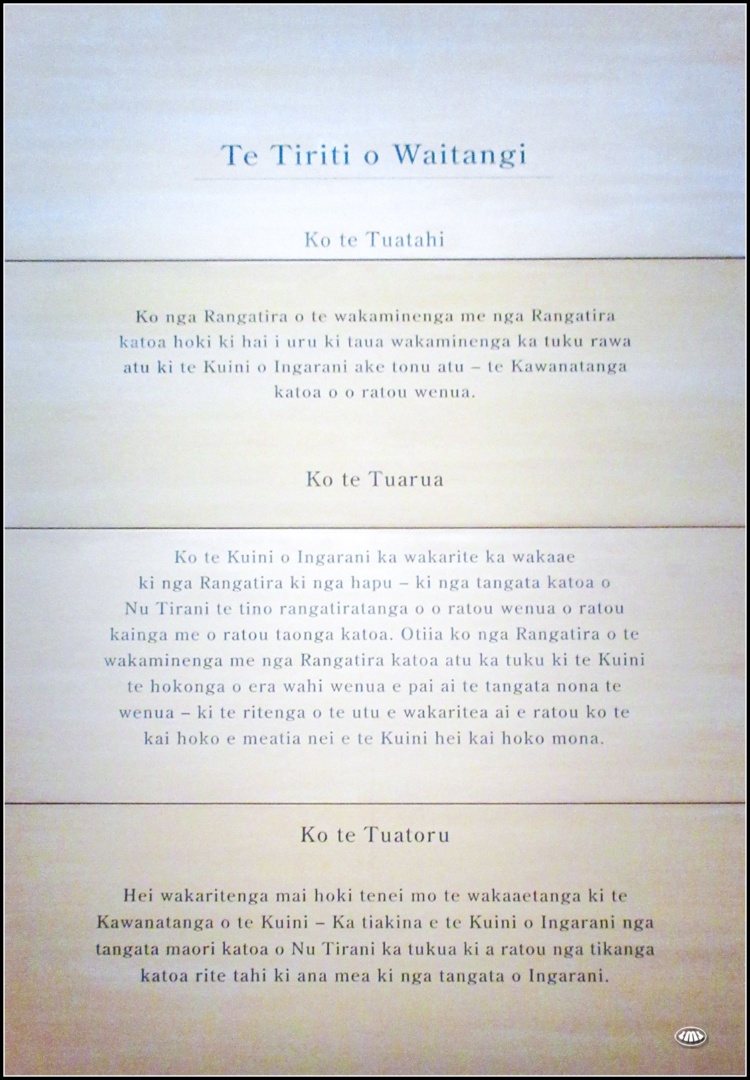

Le traité de Waitangi est signé le 6 février 1840 à Waitangi, Bay of Islands, entre les représentants de la Couronne britannique et des chefs māoris de la partie septentrionale de l’île du Nord. Dans les mois qui suivirent, des copies furent signées par d’autres chefs à différents endroits de la Nouvelle-Zélande.

Ce traité, et l’interprétation qui peut être faite des mots choisis dans sa version en maori, occupent encore une place importante dans la politique néo-zélandaise moderne et reste l’objet de vives controverses.

Le traité est court et ne regroupe que trois articles.

- L’article premier reconnaît la souveraineté de la Couronne du Royaume-Uni sur la Nouvelle-Zélande ;

- l’article deux garantit aux chefs signataires et à leurs tribus le maintien de leurs prérogatives et possessions immobilières, notamment leurs terres. Il accorde à la Couronne un droit de préemption sur les éventuelles terres que les Māori souhaiteraient vendre ;

- l’article trois garantit l’égalité des droits entre Māori et sujets britanniques.

Le concept de propriété foncière dans le monde māori étant sensiblement différent de celui en vigueur dans le monde anglo-saxon, cela devint source de problème : les chefs māori se voyaient comme des kaitiaki, ou gardiens de la terre, et confiaient dans la pratique l’usage d’une terre pour un temps et dans un but donné. Il est possible que certains des signataires pensaient vendre l’usage de la terre plutôt que la terre elle-même.

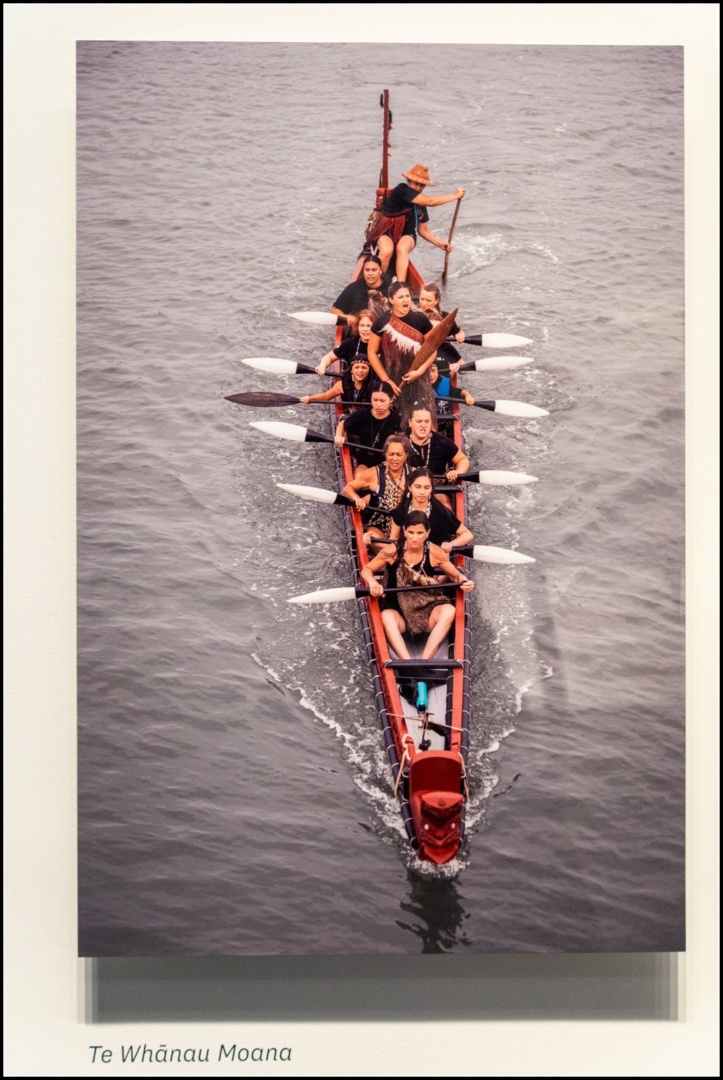

Exposition de photos des célébrations de la signature du traité de Waitangi avec de nombreux waka, canoës de guerre, certains navigant avec un équipage maori exclusivement féminin.

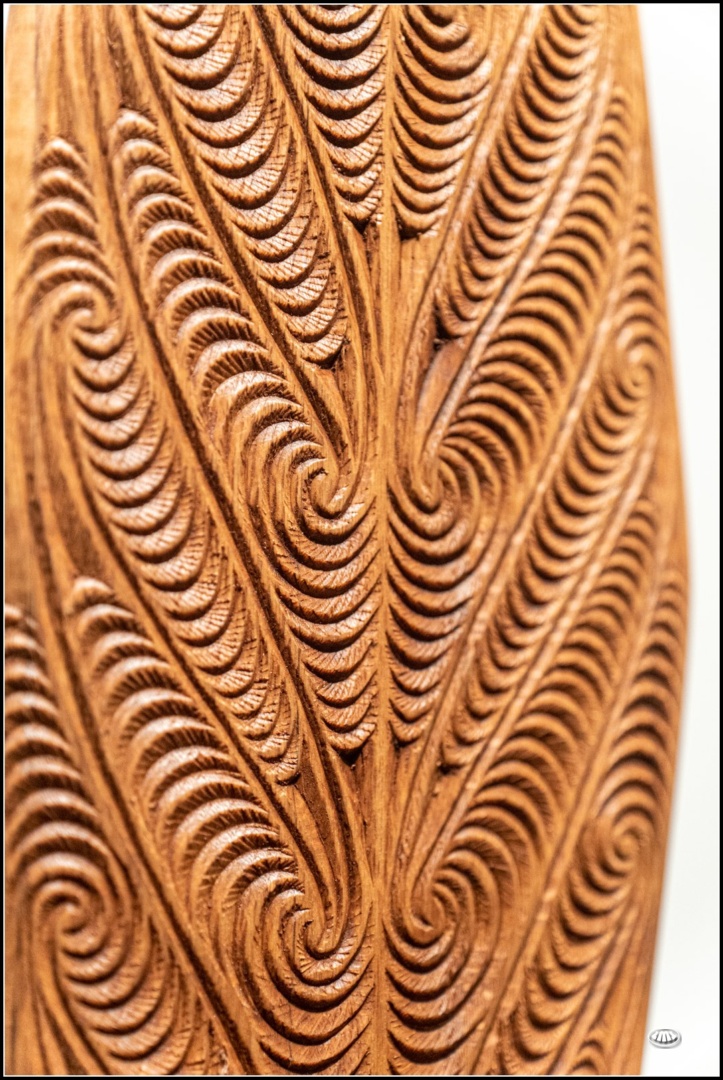

Proue finement sculptée d’un waka de cérémonie

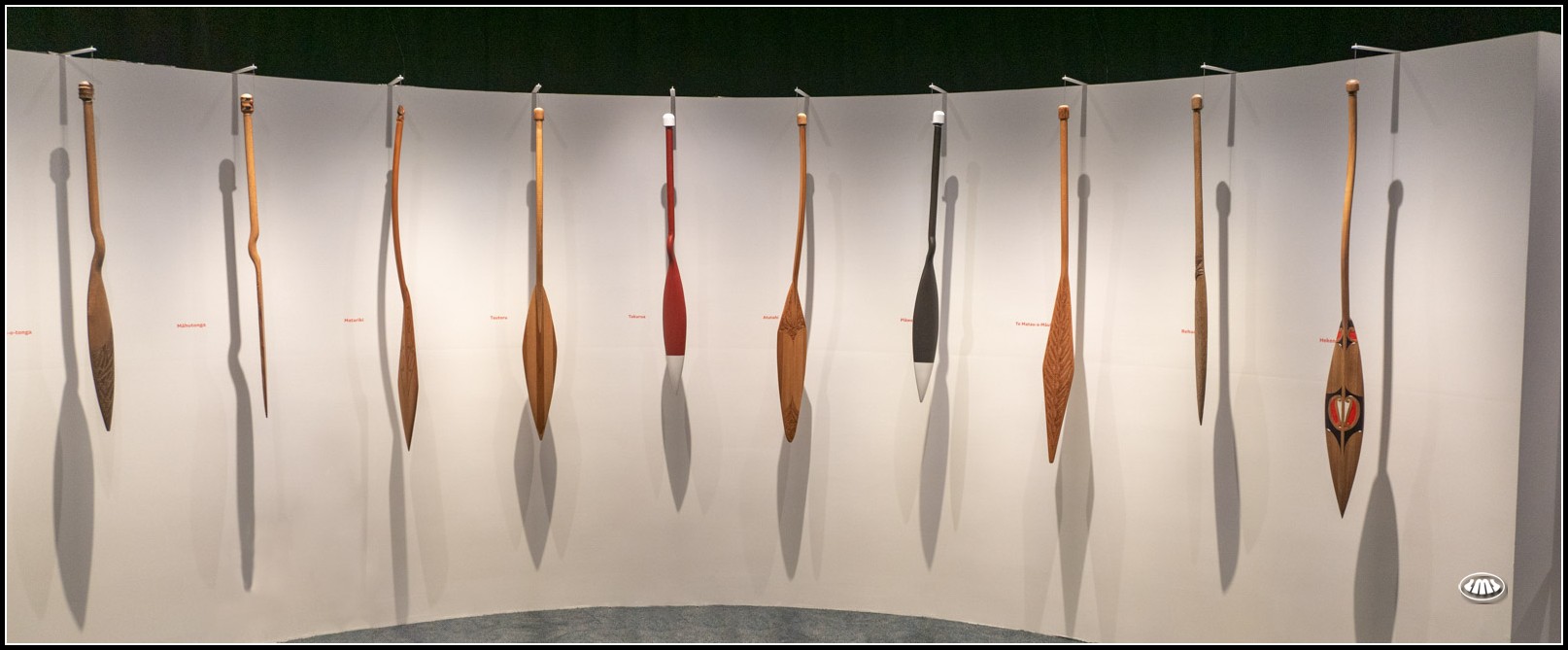

Ketu, littéralement instrument pointu en forme de pagaie.

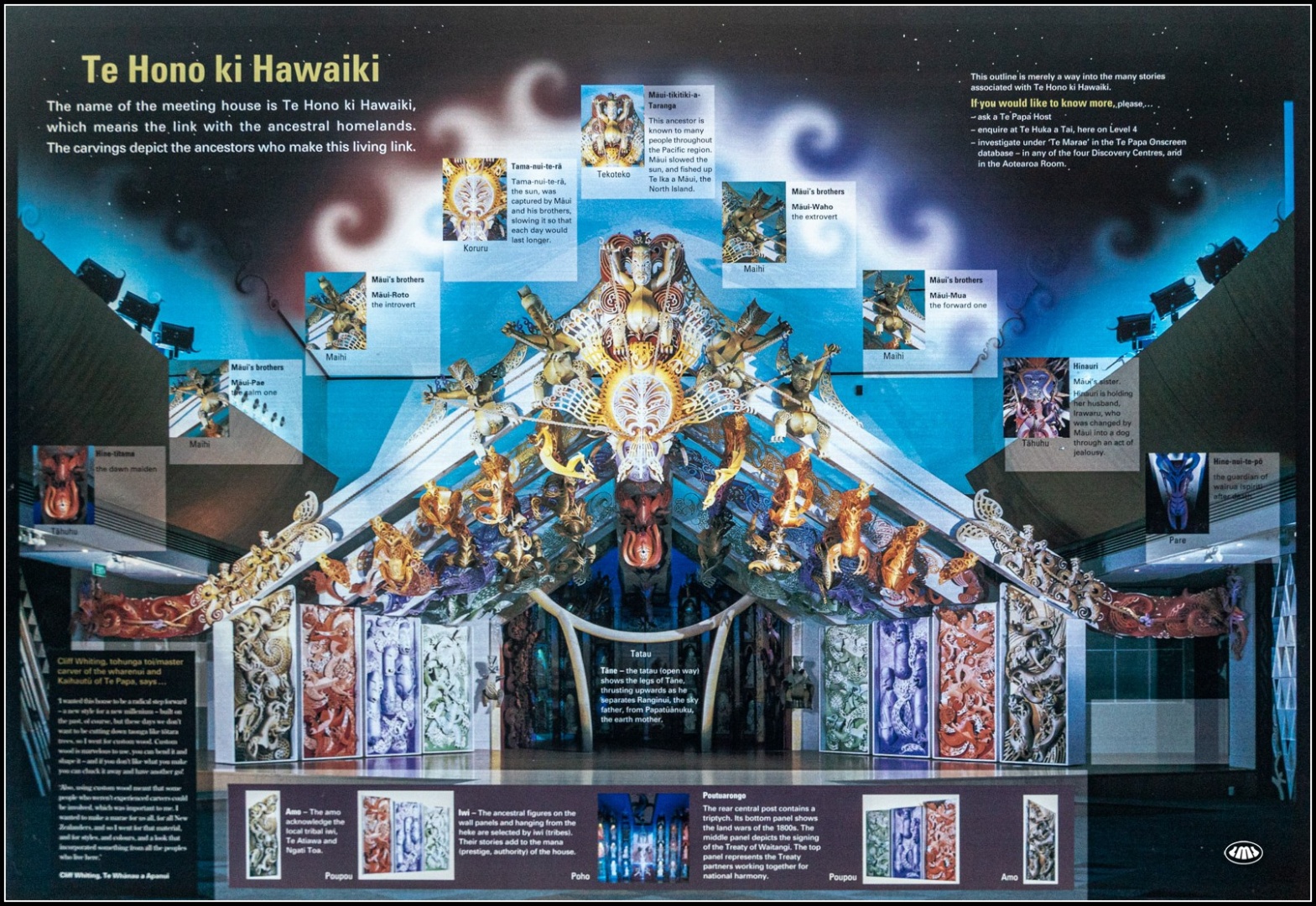

Inauguré le 30 novembre 1997, Rongomaraeroa est le marae du Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. Il intègre un wharenui contemporain, une maison de réunion, Te Hono ki Hawaiki. La conception « postmoderne » a été supervisée par le premier kaihautu (chef maori) de Te Papa, le maître sculpteur Cliff Whiting. En tant qu’espaces de rassemblement traditionnels, les marae sont toujours situés au sol. Mais vu la situation de celui-ci au 4ème étage, Whiting surnommait Rongomaraeroa « le marae dans le ciel ».

Te Hono ki Hawaiki ne doit pas être confondu avec le wharenui traditionnel des Rongowhakaata iwi : Te Hau ki Tūranga. Datant des années 1840, il s’agit de la plus ancienne maison de réunion sculptée existante. Elle est prêtée à long terme à Te Papa. Nous avons pu la visiter : il faut se déchausser pour y rentrer et il est interdit de la prendre en photo, extérieur comme intérieur, ce que j’ai respecté.

En mai 2017 et juillet 2018, le marae a été le lieu de cérémonies de rapatriement des restes maoris et moriori, y compris de têtes momifiées appelées upuko tuhi ou toi moko en raison de leur tatouage (moko), de plusieurs institutions européennes et américaines.

Rongomaraeroa est un lieu unique pour servir à de telles cérémonies car il s’agit d’un marae qui appartient à tous les iwi (tribus).

Son nom le différencie en tant que marae du musée, avec ses propres Te Papa kawa (protocoles) spéciaux, du marae Te Āti Awa, l’iwi locale de la région de Wellington.

Vue sur le port de Wellington.

Le musée Te Papa Tongarewa s’étend sur six étages mais nous n’avons visité que le 4ème qui concernait l’histoire de la Nouvelle-Zélande. Je n’ai abordé qu’un peu de l’histoire et de la culture maori, mais le musée aborde aussi l’intégration des différentes ethnies constituant le peuple néo-zélandais avec les européens (dont les pakeha d’origine anglo-saxonne), les asiatiques, les océaniens non maoris et les moyens-orientaux, entre autres. Il parle aussi de la lutte des maoris pour la reconnaissance de leur culture depuis les années 1970.

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces sujets tellement cette visite était enrichissante.

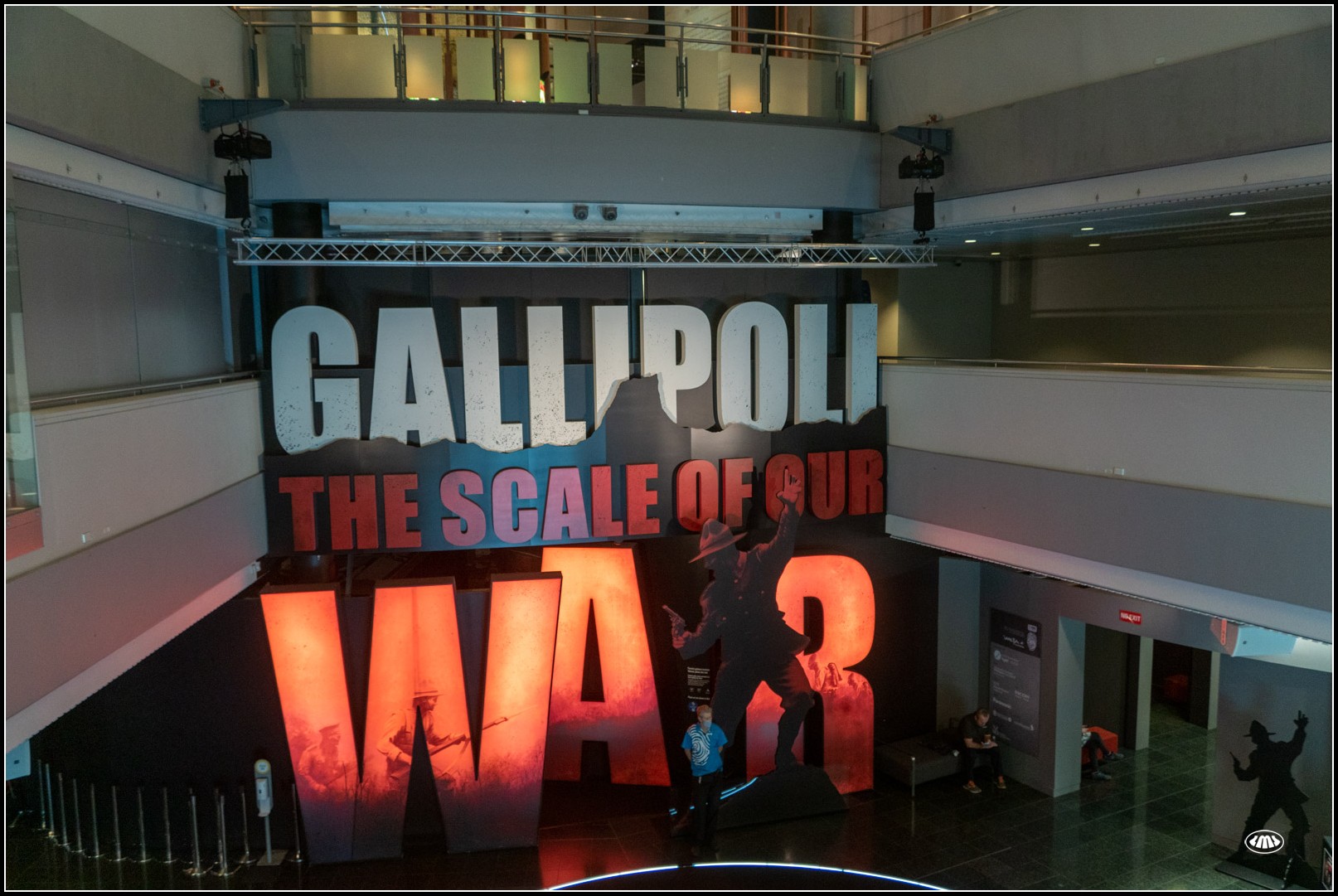

Avant de partir, nous nous sommes quand même arrêtés au 2ème étage pour visiter l’exposition sur Gallipoli et faire une trop brève incursion à notre goût dans la partie sur la nature qui était très bien faite et aurait méritée plusieurs heures de visite aussi…

La bataille de Gallipoli, connue en France sous le nom de bataille des Dardanelles, est un affrontement de la Première Guerre mondiale qui opposa l’Empire ottoman aux troupes britanniques et françaises dans la péninsule de Gallipoli dans l’actuelle Turquie du 18 mars 1915 au 9 janvier 1916.

Cette bataille a eut une forte influence en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle y a permit permit l’émergence d’une identité nationale. Le débarquement du 25 avril reste célébré chaque année dans les deux pays et porte le nom de journée de l’ANZAC.

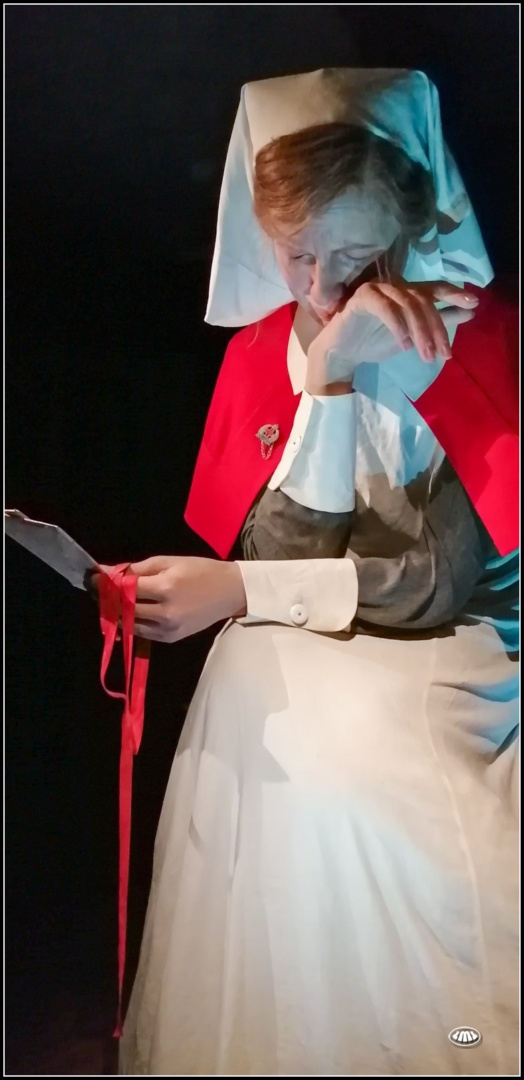

L’exposition a été crée par les studios Weta Workshop que nous avions visité le matin.

Le réalisme de la peau et de la pilosité est juste stupéfiant ! Il participe grandement à l’immersion dans les événements racontés et à l’émotion qui s’en dégage.

Il est possible de mettre un mot sur un coquelicot en papier avant de le déposer aux piedx du soldat…. Les poppies sont l’équivalent britannique de nos bleuets de France.

Pour information, le Weta Workshop est engagé dans le projet du musée néo-zélandais en France, sur la commune de Le Quesnoy.

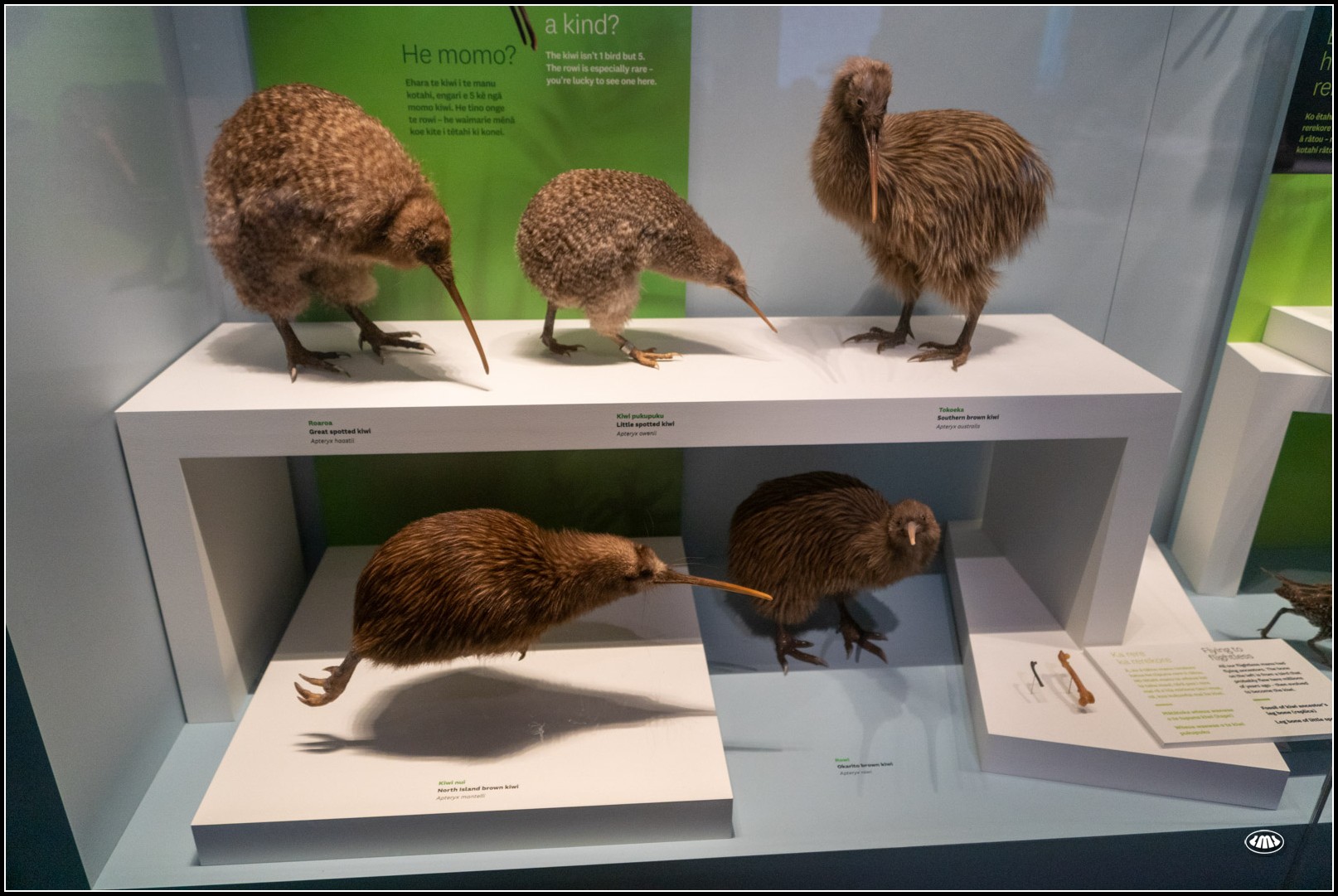

Et pour finir la visite, une photo de l’espace nature avec bien sûr l’oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande, le kiwi. Les cinq espèces de kiwi sont présentées dans l’espace dédié aux oiseaux de Nouvelle-Zélande.

Avec regrets, nous avons quitté ce fabuleux musée gratuit Te Papa Tongarewa où nous serions bien restés plus longtemps. Mais nous devions reprendre la route pour rejoindre un camping à Upper Hutt, au nord de Wellington, et passer une nuit plus paisible !

Jeudi 22 décembre

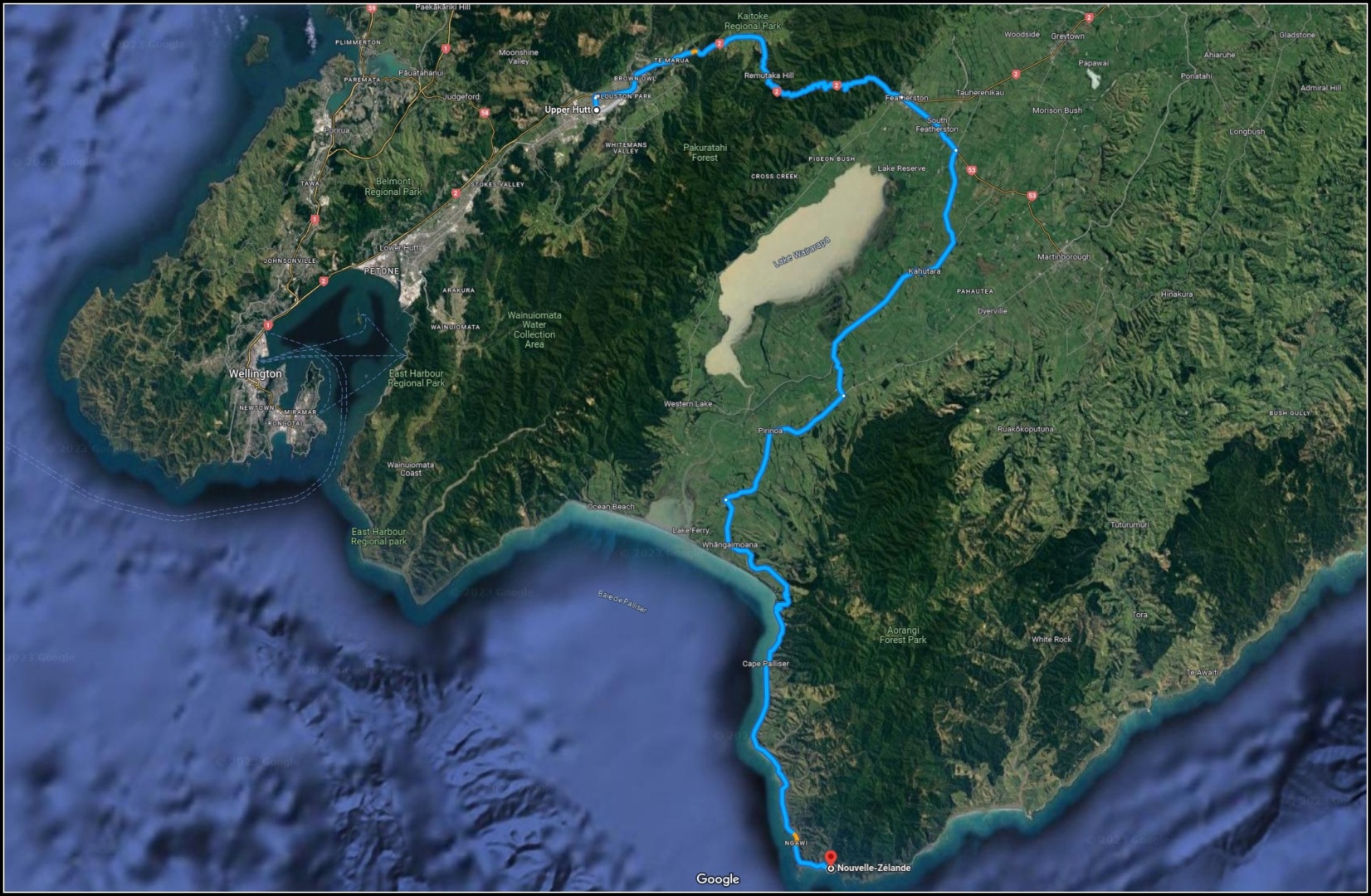

La nuit a été plus calme que la précédente et nous avons repris la route sous les nuages gris pour le Cap Palliser et le district de South Wairarapa.

Si le cap se trouve à seulement 50 km à vol d’oiseau de Wellington, plusieurs chaînes de montagnes et l’absence de route côtière imposent un large détour par la Speed Higwhay 2. Nous avons donc traversé les Rimutaka Hills et bifurqué sur Te Maire Road avant la ville de Martinborough et ses vignobles.

Sur la route qui longe des falaises sculptées par l’érosion, nous avons pu constater combien l’océan attaquait la côte et grignotait des bouts de voie de circulation.

Puis nous avons traversé le village de pêcheur de Ngāwī avec ses dizaines de tracteurs et bulldozers stationnés au bord de mer. Ici, la puissance des courants marins et l’absence de pontons obligent les pêcheurs à traîner les chalutiers sur le rivage en fin de journée.

Avec le temps, les engins qui se sont accumulés rouillent peu à peu et sont désormais plus nombreux que les marins qui vivent ici toute l’année…

Une fois au bout de la partie bitumée, nous avons été stoppé après quelques centaines de mètres de gravel road par des travaux d’enrochement pour renforcer la route à Mangatoetoe…

Nous avons retenté notre chance une heure plus tard après avoir vu passer les engins de travaux dans l’autre sens lors de notre pause café. Mais nous avons dû nous arrêter devant un radier où l’eau descendant de la montagne coulait avec force.

Ne voulant pas prendre de risques avec le campervan (marqués par les expériences de Nouvelle-Calédonie…), nous avons fait demi-tour la mort dans l’âme en renonçant à voir le magnifique phare du Cap Palliser, but de notre journée.

Voici le phare du Cap Palliser que nous n’aurons aperçu que de loin…

Entre la déception de pas avoir été jusqu’au phare et la joie d’avoir pu observer des dauphins, nous en avons même oublié de nous arrêter aux Putangirua Pinnacles, un décor naturel du film Le Seigneur des anneaux : le retour du roi…

Voici le résumé de cette journée en vidéo. Bon visionnage.

Initialement prévue dans un camping au bord de Turanganui River, pas loin du lake Ferry sur la côte, notre visite avortée du phare du Cap Palliser nous a fait changer nos plans et nous avons décidé de passer la nuit du jeudi au vendredi à Masterton, histoire de gagner 80 kilomètres sur l’étape du lendemain.

Pour le 23 décembre, jour de l’anniversaire d’Alexis, j’avais prévu la visite du musée du rugby des All Blacks.