La matinée du mercredi 29 décembre, nous avions programmé une virée avec Samuel dit « Sam », un kunié qui propose un tour de l’île des Pins personnalisé. Ainsi, durant trois heures, Sam a pris le temps de nous faire découvrir son île.

L’île Kwênyii (dont le nom francisé est Kounié), comme l’appellent ses habitants kanaks, est plus connue sous le nom d’île des Pins.

Ce nom lui a été donné par le capitaine britannique James Cook lors de sa découverte (pour le monde occidental) le 25 septembre 1774, en raison des nombreux pins colonnaires y poussant. Ces derniers sont d’ailleurs menacés par l’introduction des pins caraïbes qui envahissent l’île, la faisant ressembler à la forêt landaise, et, plus grave, assèchent les nappes phréatiques.

Le 24 septembre 1853, l’amiral Auguste Febvrier-Despointes prend possession de la Nouvelle-Calédonie (Grande Terre) au nom de l’empereur Napoléon III et le 29 septembre c’est le tour de l’île des Pins.

…

L’île mesure 18 kilomètres de long sur 14 kilomètres de large. Le pic N’ga avec ses 262 m d’altitude est le point culminant, nous en reparlerons dans un autre article.

Il y avait en 2019 au dernier recensement 2.037 habitants sur l’île. (source Institut de la statistique et des études économiques – Nouvelle-Calédonie)

Au départ de l’IGESA, nous avons longé la baie de Kuto puis celle de Kanumera (pour voir une photo aérienne de la baie) et son rocher « tabou ». Justement, « tabou » signifie interdit car sacré. Seulement, en faisant des recherches sur internet, on découvre que l’origine de son « tabou » n’est absolument pas culturelle et ancienne mais récente et, sans surprise, vénale.

Attention aux légendes construites pour faire oublier la réalité, souvent moins glorieuse…

A la sortie des baies, nous avons pris de la hauteur sur le plateau recouvert de pins en suivant la RM3 vers Vao, le seul village de l’île.

En chemin, nous nous sommes arrêtés à un point de vue sur le lagon et l’îlot Brosse où nous irons le 31 décembre.

Au village de Vao, nous avons visité l’église Notre Dame de l’Assomption.

L’île est entièrement de confession catholique après l’échec de l’implantation protestante en 1840 par les commerçants anglais de bois de santal.

Eglise Notre Dame de l’Assomption

Après la visite de l’église, nous sommes rapidement passés en voiture à côté du marché où les grand mères « viennent vendre trois salades et deux courgettes mais surtout passer le temps à discuter » (je laisse à Sam la responsabilité de ses propos…) pour rejoindre la magnifique baie de Saint Maurice, notre paysage coup de cœur sur l’île.

En chemin, nous avons pu admirer les arbres décorés par les membres des clans de la mer qui vivent de la pêche (les clans de la terre sont cultivateurs) avec les bouées, cordages et coquillages rejetés par l’océan sur la grève lors des tempêtes.

La baie de Saint Maurice : c’est ici que les missionnaires maristes Prosper Goujon et Jean Chatelut débarquèrent le 12 août 1848 et célébrèrent la première messe le 15 août, commençant l’évangélisation de l’île des Pins.

Lors de la rénovation de la statue en 1987, les 8 tribus de l’île ont offert les sculptures totémiques disposées autour.

Après la baie de Saint-Maurice, nous nous sommes rendus jusqu’à la baie de Saint Joseph d’où nous partirons pour une balade en pirogue traditionnelle sur la baie d’Upi le vendredi.

Nous avons ensuite repris la RM3 qui remonte vers le nord en s’éloignant de la côte. A l’intersection avec la RM4, se trouve le cimetière de la tribu Ouatchia.

Le Nord de l’île est habité par les descendants de 900 Kanaks catholiques exilés de l’île de Maré en novembre 1870 et par les descendants des 600 membres de clans kanaks de la Grande Terre déportés après la révolte de 1878 menée par le chef Ataï contre l’occupant français.

Laissant le cimetière derrière nous, Sam a pris la RM4 vers la baie d’Oro pour nous conduire jusqu’au pont d’accès de l’île de de Kô Ngéaa Ké où se trouve un hôtel de luxe, Le Méridien, avant de rebrousser chemin. Il faut dire que Sam nous a vanté la qualité de l’accueil et des prestations de tous les lieux d’hébergement et de restauration rencontrés sur notre route : hôtel, gîte, camping, restaurant, snack… Il faut faire travailler tout le monde !

Un peu plus au nord encore se trouvait un autre lieu de visite touristique de l’île, Malheureusement, suite aux intempéries de la dépression tropicale Ruby, la grotte de la Reine Hortense était fermée et nous n’avons pas pu la visiter. Cela agaçait visiblement Sam que les propriétaires ne fassent pas les travaux de remise en état plus rapidement…

Le tourisme est l’affaire de tous les kuniés sur l’île des Pins car c’est leur ressource principale pour gagner de l’argent, l’agriculture et la pêche restant des ressources vivrières.

Dommage pour la visite, en tout cas, car l’histoire de la Reine Hortense mérite d’être connue.

Laissant derrière nous la grotte, nous nous sommes engagés sur la RM1, route transversale sur le plateau qui passe à côté de l’aérodrome pour nous ramener sur la côte ouest. Après l’avoir vu depuis les hauteurs, nous sommes descendus au bord de la baie de la Corbeille et ses rochers qui semblent flotter sur l’eau.

Des pêcheurs à pied sont d’ailleurs en action de l’eau jusqu’à la taille, la baie n’étant pas profonde.

Sur le chemin du retour vers la baie de Kuto, nous avons abordé la partie histoire pénitentiaire de l’île des Pins.

Sam nous a raconté comment, enfant, il venait avec ses camarades jouer dans les ruines des anciens bâtiments du domaine pénitentiaire. Tout était en bien meilleur état dans ses souvenirs.

Les ruines du bagne sont laissées à l’abandon et sont envahies par la végétation tropicale ou bien ont disparu. Ce patrimoine ne semble pas intéresser les kuniés pour le développement touristique de l’île.

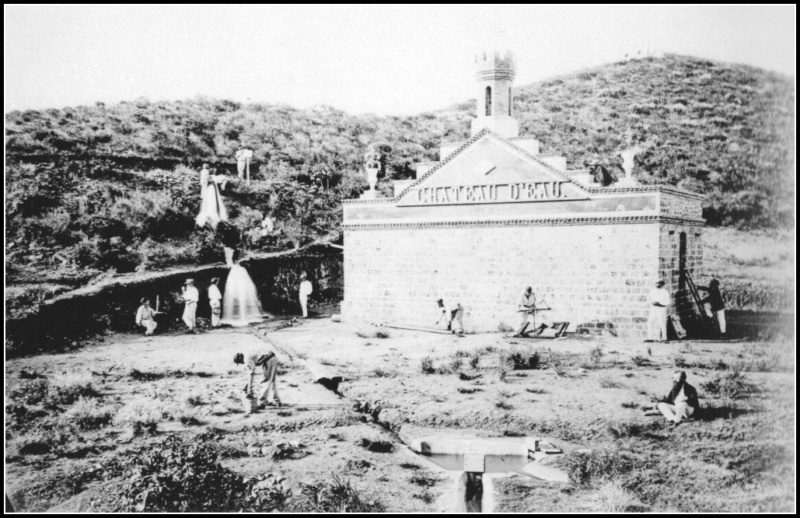

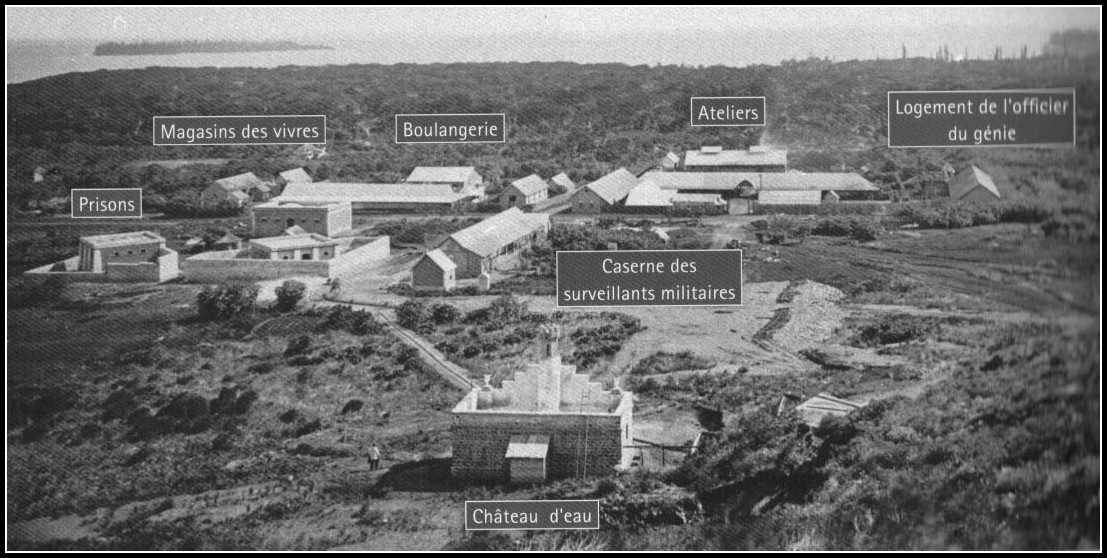

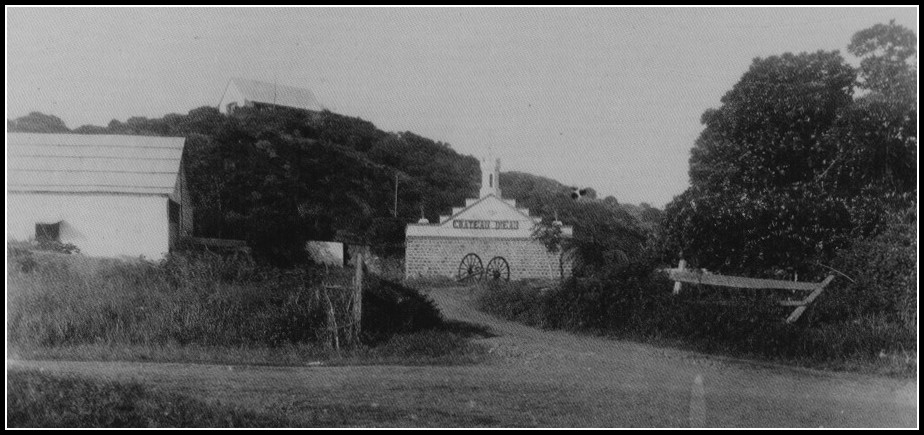

Seul le château d’eau d’Ouro construit en 1874 – 1875 reste entretenu. Il a été rénové en 2005 car il est encore utilisé.

Si aujourd’hui l’eau provient directement d’un captage, à sa construction elle arrivait par un canal de cinq kilomètres à ciel ouvert creusé par les déportés et qui cheminait à flanc de colline du captage de la Ouinteureu jusqu’à Ouro.

Photo de Allan Hughan, State Library of NSW, Australie

Photo de l’album Colardeau, ANC

Reste du mur de la façade de la prison de Ouro

…

A droite, reste d’un mur qui soutenait le canal d’arrivée d’eau du château d’eau de Ouro.

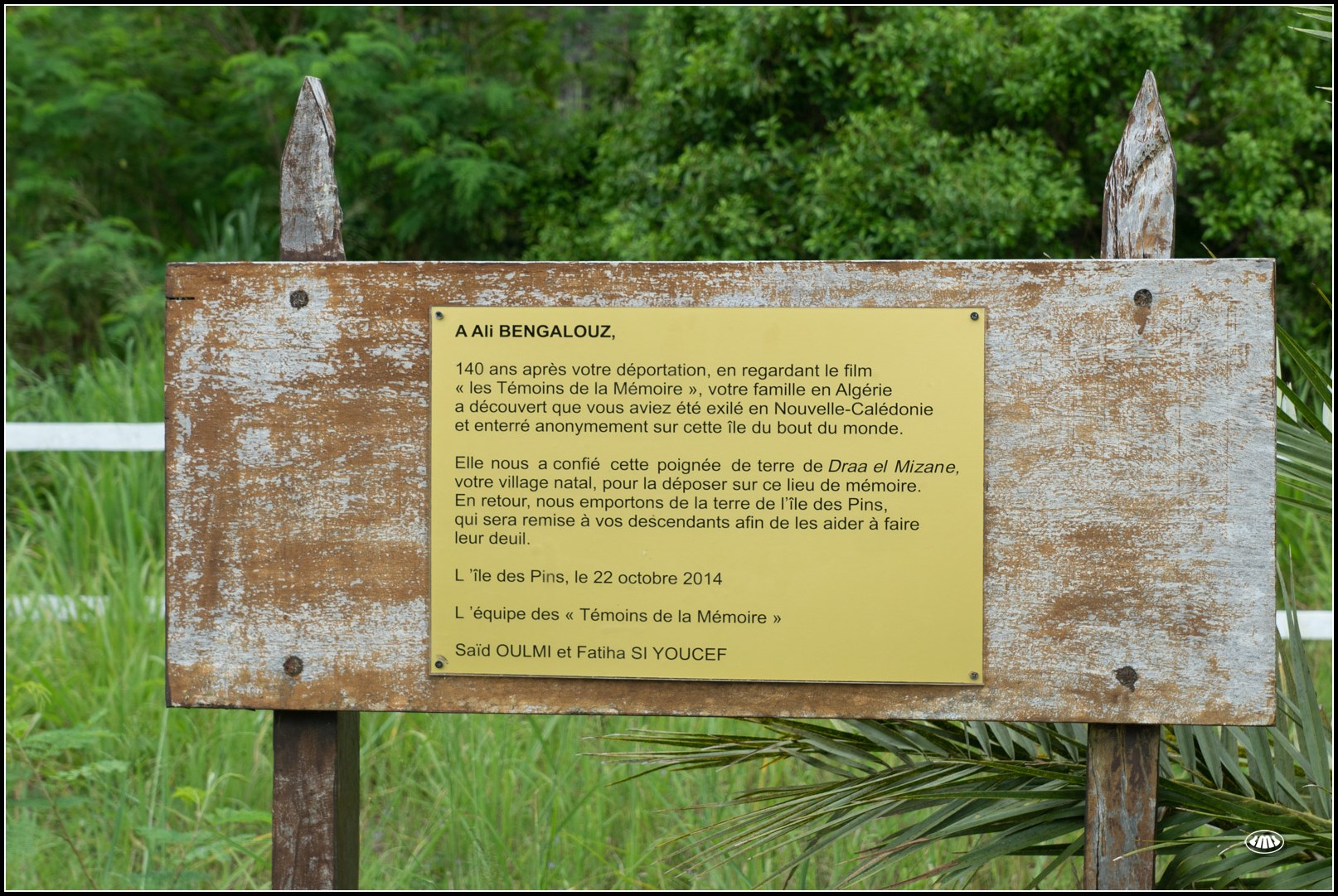

Outre les ruines des murs du bagne, il reste aussi comme trace de ce passé douloureux le cimetière des déportés qu’ils baptisaient la « 6ème commune »….

Peu entretenu depuis sa restauration en 1968, il abrite plus de 300 tombes, pour la plupart anonymes, de déportés communards, kabyles et condamnés de droit commun ayant succombés aux conditions de vie difficiles sur l’île (accidents, maladies, noyade…).

Le premier défunt enterré le 1er novembre 1872 s’appelait Alexandre Gouéré (1823-1872).

En 1879 les communards lancèrent une souscription pour un monument funéraire et le projet retenu, en forme de pyramide, fut conforme à leurs convictions laïques.

Les tombes étaient pour la plupart de simples monticules de terre. Il subsiste deux tombes avec un monument en calcaire corallien simplement orné de feuilles de chêne ou de couronne de lauriers affirmant leur laïcité : celle d’Eugène Verteuil (1847-1879) marquée d’une dalle et celle d’Ernest Dormoy (1846-1877) avec une colonne brisée.

Il existe aussi le cimetière des surveillants (ou du personnel libre), classé monument historique depuis 1995 en raison de ses monuments blancs sculptés en calcaire corallien est un peu plus au sud est, dans la forêt. Mais plus difficile d’accès et situé en pleine tribu de Komagna, il n’était pas au programme de Sam.

Ainsi se termine notre matinée découverte de l’île des Pins. L’après-midi nous avons pris nos palmes, masques et tubas et nous sommes allés faire le tour du fameux rocher tabou de Kanumera.

Je vous prépare un petit montage vidéo de cette randonnée en PMT.