Lundi 10 octobre

Nouméa est la plus grande ville francophone d’Océanie devant Papeete, et l’une des plus importantes de la France d’outre-mer (la troisième, après Saint-Denis et Saint-Paul de La Réunion). (source Wikipédia)

Créée en 1854 sous le nom de Port-de-France pour servir de centre administratif et militaire à la présence française en Nouvelle-Calédonie, elle prend le nom Nouméa le 2 juin 1866, pour bien la différencier de Fort-de-France en Martinique.

Elle s’est développée avec la colonisation et la présence du bagne mais aussi grâce à l’activité minière dominée par l’extraction du nickel depuis les années 1870.

Notre visite du vieux centre ville commence par la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa construite de 1887 à 1897 grâce à la main d’œuvre pénitentiaire et sur les plans d’un ancien condamné, un certain Labulle. (source Wikipédia)

Elle a été classée aux Monuments historiques le 20 août 1992, en raison de sa vue, mais aussi de son architecture coloniale typique qui rappelle certaines cathédrales d’Amérique latine, avec des boiseries et sculptures en essences locales.

La visite se poursuit par la principale place publique de Nouméa, la Place des Cocotiers, une vaste esplanade de 4 ha.

La fontaine Céleste en pierre de taille a été construite entre 1892 et 1894. Elle est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 13 août 1992. C’est également le point 0 du kilométrage des routes de Nouvelle-Calédonie. (source Wikipédia)

Ancien square Olry, du nom de Jean-Baptiste Léon Olry (1832-1890) qui fut gouverneur de 1878 à 1880, la place de la Paix a été inaugurée récemment, le 26 juin 2022. (source Wikipédia)

Sur un socle de trois marches en pierres de Koumac se dresse une statue en bronze représentant la poignée de main historique du 26 juin 1988 scellant les accords de Matignon entre le meneur indépendantiste Jean-Marie Tjibaou et le dirigeant non-indépendantiste Jacques Lafleur.

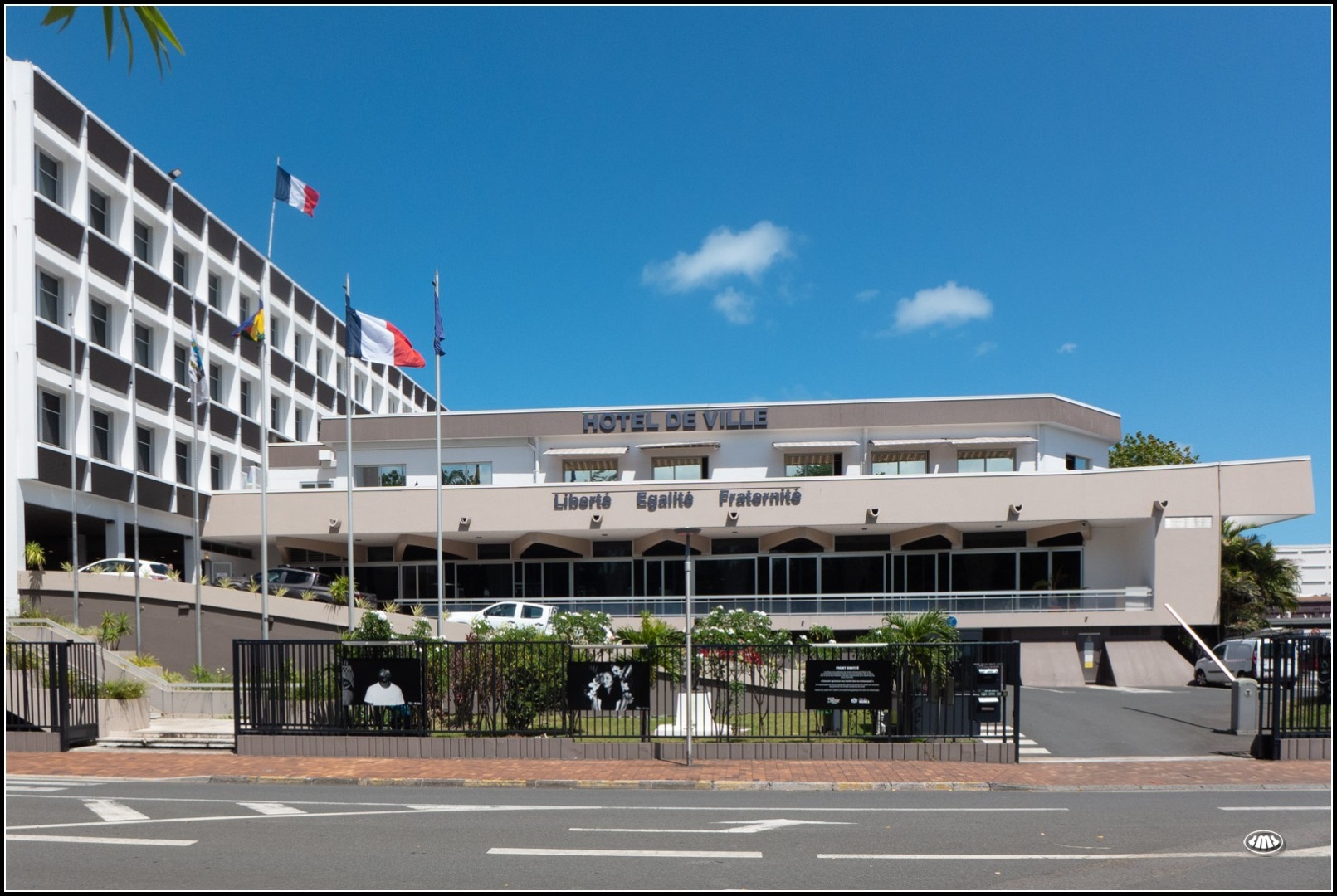

Le centre ville est marqué par une certaine verticalité et où le béton prévaut, la majorité des immeubles datant de la période du « boom » du nickel, dans les années 1960-1970

Il reste peu de bâtiments et maisons historiques de style colonial à Nouméa comme par exemple l’ancienne mairie devenu le musée de la ville.

Chân Dang veut dire «engagé», nom donné aux travailleurs engagés vietnamiens arrivés dans la colonie française entre 1891 et 1939 pour travailler dans les mines de nickel, les champs ou être domestiques, alors que la main d’œuvre du bagne se tarissait.

Je vous invite à lire cet article avec des témoignages, publié le 23/10/2013 dans 20minutes.fr.

La visite se termine avec un beau coucher de soleil sur la Baie des Citrons.